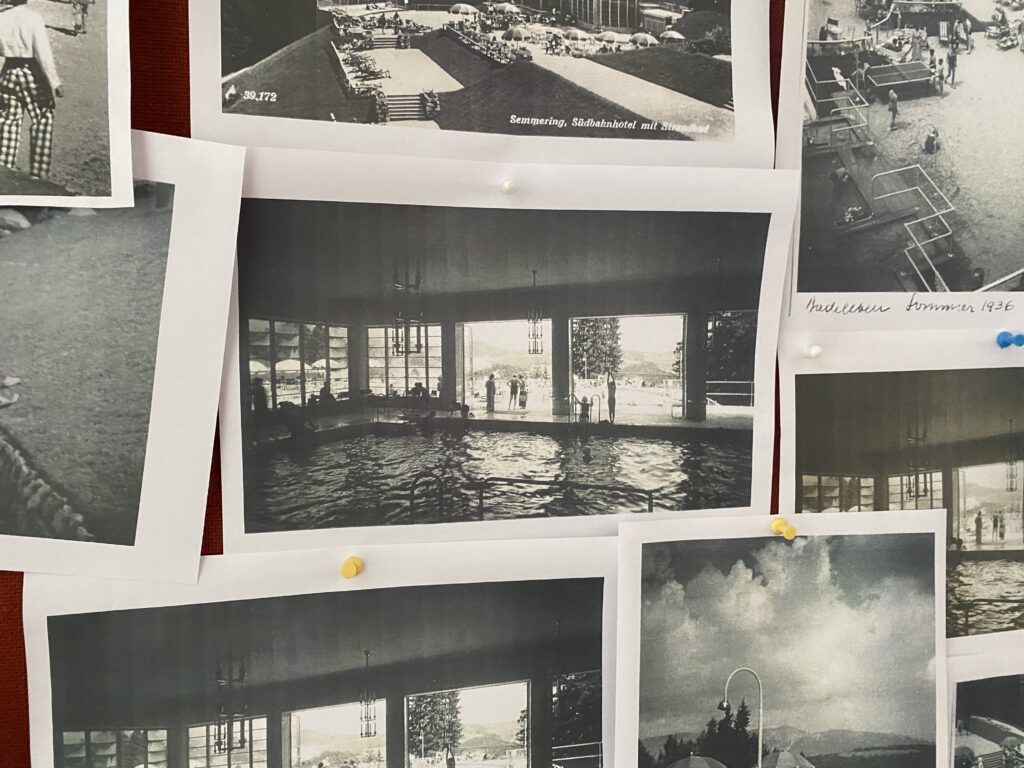

Vor einigen Wochen verbrachte ich einen Tag im Südbahnhotel und fand bei einem Workshop faszinierende Fotomotive in den zahlreichen Sälen, Salons, Stiegenhäusern, Gästezimmern und Terrassen. Dieser Ort hat mich beeindruckt. Seine vielen architektonischen, wie zeitlichen Schichten. Manche davon gut konserviert, manche am Abblättern. Eine ähnliche Atmosphäre begegnete mir auch bei einem Spaziergang durch Bad Gastein: Auch hier, im „Manhattan der Alpen“ war das Gefühl längst vergangener, goldener Zeiten spürbar. Auch hier bröckelten Fassaden und Mauerstücke…

Mit Architektin, Kuratorin und Architekturkritikerin Judith Eiblmayr habe ich mich auf eine Gedankenreise begeben, um jenem Charme des Verfalls und möglichen Gemeinsamkeiten zwischen Bad Gastein und Semmering auf die Spur zu kommen.

Frau Eiblmayr, woher kommt Ihr Interesse an kulturhistorischen Themen?

Als bauende Architektin hat mich das Interesse für Theorie und Historie schon immer begleitet. Dazu kommt die Freude über bestimmte Themen zu schreiben und neue Aspekte und Facetten zu entdecken. Es gibt viele Dinge, die mein kulturhistorisches Interesse wecken und denen ich dann auf den Grund gehen möchte: Das sind meist auch städtebauliche Themen und Städtebau ist ja immer auch mit Kulturgeschichte gekoppelt, beziehungsweise untrennbar mit dieser verbunden…

Für Ihr Buch „bad gastein – ab/an/aufgebaut“ haben sie sich intensiv mit Bad Gastein beschäftigt. Wie kam es zu diesem Projekt?

Ein Bekannter hat mich auf das Thema gebracht, doch musste erst etwas Zeit vergehen, ehe ich für mich einen Zugang gefunden hatte. Ausgerechnet ein Aufenthalt in der rumänischen Kurstadt Sinaia, an einem Karpaten-Pass zwischen Bukarest und Brasov gelegen, hat dann mein Interesse für Bad Gastein geweckt. Sinaia ist – salopp ausgedrückt – ein Mittelding aus einer Bergstadt und Bad Ischl. Mich hat das sehr an Bad Gastein erinnert und ich habe mich zu fragen begonnen, warum sich Gastein so entwickelt hat, wie es ist und was dahintersteckt. Auch weitere glückliche Fügungen, etwa der Hinweis von meiner späteren Co-Autorin Birgit Silberbauer auf ein großes Konvolut an Plänen von Bad Gastein im Salzburg Museum haben das Projekt beflügelt…

Was interessiert Sie an Bad Gastein?

Ehrlich gesagt? Die Brutalität des Kapitalismus. Am Beispiel von Bad Gastein habe ich diese perfiden Mechanismen zu verstehen begonnen: Bad Gastein war bereits in seinen Anfängen ein riesiges Investoren-Projekt! Um 1790 gab es bloß das Hotel Straubinger und sonst nichts. Natur und zwei Wasserfälle – daher auch der Name „Wildbad Gastein“. Bis um die Jahrhundertwende des 18./19. Jahrhunderts war das ganze Gasteinertal in kirchlichem Besitz. Mit dem Goldabbau, der hier betrieben wurde, ist die Stadt Salzburg reich geworden. Dann wurden die Geistlichen verjagt und der Staat ist als Investor aufgetreten. Grundstücke wurden verkauft und durch die historisch bedingte Nähe Salzburgs zu Bayern an Investoren in Deutschland oder Adlige aus Wien vermittelt. Kaiser Franz hat einen ersten Katasterplan anlegen lassen. Ab dann wurden die Wiesen den Gasteiner Eigentümern billig abgekauft und sukzessive verteilt und verwertet. Die ersten Hotels wurden gebaut und gegen Ende des 19. Jahrhunderts, in der Hochblüte der Gründerzeit wurde die Natur mit zunehmender baulicher Brutalität in die Schranken gewiesen. Auch deutsche Bahninvestoren hatten vorausschauend Grundstücke gekauft. Das Kurwesen gab es schon immer im Gasteinertal, doch wurde es erst damals touristisch entwickelt. Man stand in Konkurrenz mit den anderen Kurstädten im Kaiserreich, etwa Franzensbad, Karlsbad, Marienbad, Baden oder Bad Ischl, aber auch mit deutschen Städten wie Baden-Baden. All dies waren Orte, wo die politische Prominenz zusammengekommen ist und oft wichtige politische Entscheidungen getroffen wurden.

Bei meinen Recherchen zur Geschichte und Entwicklung von Bad Gastein ist mir erst klargeworden, wie brutal diese kapitalistischen Mechanismen schon damals waren und diesen Ort zur Bühne ihrer Geldgeschäfte gemacht haben.

Wie wirkte sich das auf den Ort Bad Gastein aus?

Leider sehr nachteilig. Die Einwohner von Gastein wussten anfangs nicht, was hier vor sich geht. Denn diese Entscheidungen waren alle hochpolitisch und wurden von außen her getroffen. Das Land Salzburg hatte großes Interesse an dem Geld, das hier hereinkam. Für den Ort bedeutete dies jedoch ungesundes Wachstum: Ein bloßer Fokus auf einzelne Grundstücke oder Immobilien ist nie gut und immer ungünstig für einen Ort. Denn ein gewachsener Ort lebt von der Sozietät seiner Bewohnerinnen, die miteinander etwas entwickeln und sich gesellschaftlich organisieren. Bad Gastein war nur in einem kleinen Teil gewachsen. Im anderen Teil hatte jeder nur Interesse an seinem Hotel. Da kann keine Gemeinschaft entstehen.

Wie lässt sich ein Bogen von Bad Gastein zum Semmering schlagen?

Der Semmering, insbesondere die Grand Hotels dort, wie das Südbahnhotel oder das Panhans könnte man in zeitlicher Folge sehen: Weitere Projekte, wo es Investoren auf die Spitze getrieben haben. Die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert war die Zeit der Grand Hotels. Die Bahngesellschaften waren wichtige Initiatoren. Kurz vor der Jahrhundertwende hatte man begonnen Hotelketten zu etablieren, die Hotels in neuen baulichen Dimensionen errichteten. Diese sahen alle relativ ähnlich aus – errichtet mit städtischer Architektursprache – egal, ob an der Côte d´Azur, am Lido oder am Semmering. Das Panhans am Semmering mit seinen damals bereits 400 Zimmern war eine Zeitlang sogar die größte Hotelanlage Mitteleuropas. In Bad Gastein wurde kurz nach dem Bahnbau das Grand Hotel de l´Europe gebaut. Die Bahn war also wichtig für den Transport – auch für den Materialtransport – und für die Erschließung von Distanzen. Im bröckelnden Kaiserreich hatte die Bahn aber auch eine identitätsstiftende Bedeutung: Der Vielvölkerstaat war mürbe und zerstritten. Die Bahn sollte eine Verbindung zwischen den verschiedensten Regionen herstellen und brachte mit ihren Bahnhofsbauten auch urbane Wiener Architektur in die Provinzen. Das sollte eine weitere Identifikation mit Wien und dem Kaiserhaus sicherstellen. Die Bahn wurde also als zu einem „Band, das alle zusammenhält“.

Welche Unterschiede gab es zwischen Bad Gastein und dem Semmering?

Am Semmering stand von Anfang an nicht das Städtische, sondern die Landschaft im Vordergrund. Dazu muss man wissen, dass Natur und Landschaft vor der kulturgeschichtlichen Epoche der Romantik (vom Ende des 18. Jahrhunderts bis weit ins 19. Jahrhundert hinein) sehr stark archaisch und als Bedrohung wahrgenommen wurden. Bestärkt durch die Erfahrung der Natur als Urgewalt, etwa durch Unwetter, Lawinenabgänge, Muren oder Ernteausfälle, fühlten sich ihr die Menschen ausgeliefert. Im Gasteinertal war dieser Eindruck durch hohe Berge wohl noch verschärft. Erst in der Romantik kam die Gesinnung auf, dass Berge, die Bergkulisse, etwas Schönes und Ästhetisches sein können. Gerade beim Semmering-Gebiet stand daher bereits die Schönheit der Landschaft, mit sanften Hügeln im Vordergrund. Man empfand die Ausflüge aufs Land als Ausgleich zum Leben in der Stadt.

.. und in Bezug auf die Architektur?

Beim Südbahnhotel und am Semmering wurde nicht in dieser Enge, wie in Bad Gastein eine Stadt entwickelt. Ähnlich wie am Attersee wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunächst für Privatpersonen Turmvillen errichtet. Diese wurden von Wiener Architekten gebaut, waren also auch städtische Architektur, romantische Zitate, die nicht auf die hiesige, bäuerlich-ländliche Bestandsarchitektur Bezug nahmen. Dann erst kamen die Hotelkästen. Auch das erste Südbahnhotel war zunächst eine romantisierte Villa, die dann mit sämtlichen Zubauten immer größer und größer und somit hypertroph wurde.

Das Südbahnhotel wird oft – sehr romantisierend – als „Lost Place“ bezeichnet. Was macht Ihrer Meinung diesen Charme aus?

Ich denke, es ist die Faszination für den (Urban) Decay. Jenes Momentum des Verfalls und der Vergänglichkeit, von dem man hier unmittelbar Zeuge oder Zeugin wird. Man sieht, wie etwas verfällt und entdeckt, wie in einer Zeitkapsel konserviert, Zeugnisse längst vergangener Zeiten. Man kann sich auf Spurensuche begeben und Dinge entdecken. Ich glaube, solche Gebäude wecken den Forscher*innengeist: Man möchte der jeweiligen Geschichte anhand von Artefakten auf die Spur kommen. Ich habe das sehr oft bei meinen Recherchen in Bad Gastein erlebt: Wenn ich durch den Ort gegangen bin und bestimmte Ecken entdeckt habe mit Ruinen oder Spuren der Verwilderung. Das hat immer mein Interesse geweckt, nochmals genauer hinzusehen und herauszufinden, was vorher an diesem Ort war und warum diese Orte nun so sind, wie sie sind.

Lassen sich Artefakte wie Bad Gastein oder das Südbahnhotel am Semmering ins Heute denken? Gibt es Perspektiven für die Zukunft?

Es handelt sich hier um Zeugen vergangener Zeiten. Zeiten, die längst überholt und vorbei sind. Eine Möglichkeit sind Zwischennutzungen, wie das ja beim Südbahnhotel mit kultureller Bespielung der Fall ist. Aber für einen ständigen Betrieb müsste man viel Geld in die Hand nehmen, außerdem ist die touristische Nachfrage nicht mehr da, die touristischen Konzepte haben sich verändert. Wenn man also mit einiger Radikalität ans Thema herangeht, müsste man diese alten, überkommenen Kubaturen, die in ihrer Erhaltung viel Geld verschlingen, wegreißen und diese Orte der Natur zurückgeben. Wiesen wachsen lassen…

Judith Eiblmayr und Philipp Balga, bad gastein, ab/an/aufgebaut, Wien: jj edition 2023.

Die Fotos des Südbahnhotels sind bei einem Foto-Workshop im Juni 2024 entstanden.

Pics: Clärchen findet